古韵悠悠马拱坡

古韵悠悠马拱坡

——冯祖尧

早闻马拱坡的名声,便择时与家人驱车前往,一路蜿蜒曲折,直至曲径通幽,豁然开朗,果见真容。

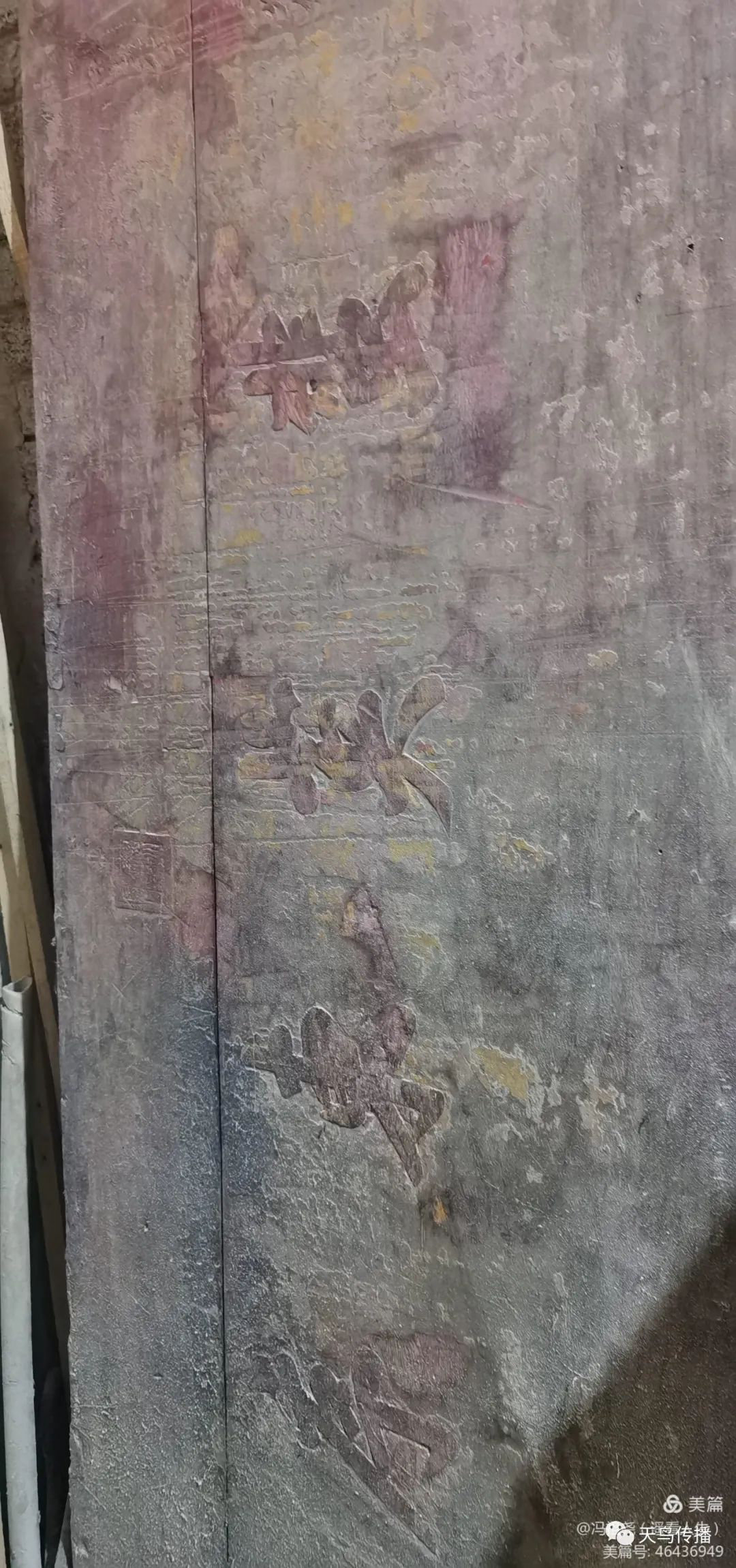

马拱坡犹如深巷里的一坛陈年老酒,待你走上几步,斟上一杯,芳香自会扑鼻。古村落依山而建,错落有致,别具匠心。村中朝门、古道、老屋、雕窗、匾额、字仓、石阶沿、石院坝、石围子……依然保存着原有的建筑风貌,这一切依稀可见当年文化的繁荣景象。小巷里的青石板路,轻轻踩上去,仿佛感受到石缝间苔藓的呼吸,更感受出人与自然和谐相处的厚重文化和空间记忆。

这里钟灵毓秀,人才辈出。一个小小的村寨,曾孕育出不少人才。

申允继,字巨川(1784-1815),就是一位有名的代表人物。乾隆甲午科中试三十名,官福建德化县知县,当地百姓对他评价很高,还是一位著名的水利专家。在这个深山老林里,200多年前出一个读书中举入仕的仡佬人,走出大山到发达的沿海地区为官,实属不易。现今还保存完好的那块匾额“蜚英东序”,就是申允继考取进士时,一位知县专程为他送来的。在邹进扬的相关文章中有这样一段描述:“公元1774年9月的一天,霜枫黄菊,秋高气爽,时当中午,马拱坡锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,原来是务川知县大人官绮岫亲自到马拱坡为中举的申允继送贺扁来了。‘蜚英东序’四个大字是知县亲笔题写,横向行书”。右边竖刻“申允继甲午登科志贺”,左边竖刻“乾隆叁拾柒年菊月下浣”。

继申允继之后,寨中学风四起,陆续出有20多位秀才,被后人誉为“秀才村”,有保存下来的20多个石围子为证。石围子,是石匠加工好的两块规则青石砌垒,并在每块中间凿出一个洞用于插旗所用,只有考起秀才之人才能插上旗帜,意思是金榜题名。申允继及妻安氏的墓碑上也辑录有部份秀才之名。有的秀才还考上举人到国子监求学深造。如申文质就入京师国子监官至吏部。现依然保存完好的匾额“俊造书升”也为证,左边竖刻“国子监申文质立”,右边竖刻“道光七年梅月吉旦”。

那个年代,到京城国子监读书的学生,都是县内痒生(秀才)中的佼佼者,这是马拱坡最辉煌的时期。申允继的儿子文质为监生、文顺为痒生;其胞弟的儿子:文学为监生、文富为贡生、文献为痒生。

马拱坡有深厚的崇文情结。那棵千年柏树旁类似石塔的建筑物,当地人称为“字仓”,也叫字库塔,虽有些倾斜,却完好无损,是专门为村民储存废书纸所用。塔高2.5米,底座正方形,上半截为八角圆柱体,腹空,正面有一长方形小窗,废书纸由此放进,不得随处乱扔。字仓上刻有“道光八年协商捐资敬学”及捐资名单和金额。

马拱坡历史悠久,源远流长。据《申氏尚铣家谱》载,马拱坡的始祖于康熙末年从火炭垭(现务川龙潭村)迁入此地,安家立业,皆为申佑后裔。申佑,明英宗正统三年(1438)举人,正统十年(1445)进士。“孔庙巍巍文物丰,碑镌进士仰儒宗。名留七百为黔产,策动来兹重学风”。这首诗是著名学者陈福桐于1996年9月在参观北京孔庙进士题名长碑后,对其明清两代700名贵州籍进士有感而发。在这贵州籍700名进士中最早的三位依次是:明代正统四年(1439)赤水的张谏、正统七年(1442)贵阳的秦禺、正统十年(1445)务川的申佑。申佑官拜四川审道监察御史,是有名的“三烈”历史人物:孩提时期杖策救父于虎口,弱冠之年挺身拯师于帝前,随驾出征又为救帝殉难于沙场。申佑的一生深深影响着申氏后裔。

马拱坡,历史的痕迹随处可见,满是记忆。时光就像在路上堵了车,便摇下车窗,悠悠欣赏起这里的风景,滋味万千。昨天和今天,就这么近。

古村落是不可再生的文化资源。随着现代化浪潮的席卷,不少古村落或被离者遗忘,或被急功近利的文化泡沫所包裹,马拱坡却是例外,难能可贵。但也让人有些许遗憾之处,马拱坡虽已被列入中国传统村落名录,但保护性修复工作还没及时跟进。全村80多户人家,常年住户仅有20多户,因大多数年轻人外出打工,老屋年久失修。村民对老屋欲修不能,急盼上级统筹修复方案尽早实施。

最新动态

- 重访杨家寨——贵州遵义郑继强 2024-12-02 09:41:25

- 古韵悠悠马拱坡 2023-11-07 17:01:17

上一篇

重访杨家寨——贵州遵义郑继强